小樽は、非常に演芸館の多い所でした。例えば大正から昭和10年代にかけては、その名が『小樽市史 第10巻』に記録として残っている館だけで17館(何回か館名が変わっても同じ館として数えて)ありました。

ただ、小樽を知らない方にとっては、そう言われただけではピンと来ないかも知れません。

実は、小樽市は、合併された隣接の町村や、戦後の高度成長期に開発された住宅街を除けば、昔ながらの市街地は割にコンパクトです。

現在で言えば、稲穂町の北端から、南は南小樽駅の周辺、住吉神社を越えて勝納川あたりまで。試みに地図サイトの機能を使って単純計算すると、直線距離で約2.5kmほど。徒歩46分、ジョギング18分で通り抜けられる距離、と出ます。もちろん、道には起伏も信号もありますので、実際はもっとかかりますが……。

そして、そこを南北に縦断する商店街のラインに沿うようにして、大正時代から昭和初期には、演芸館が、全市17館のうち14館も建っていたわけですから、平均すると、約180メートルにつき1館…歩いて約3分につき1館の演芸館が現れる計算で、これは多いと言えるのではないでしょうか?

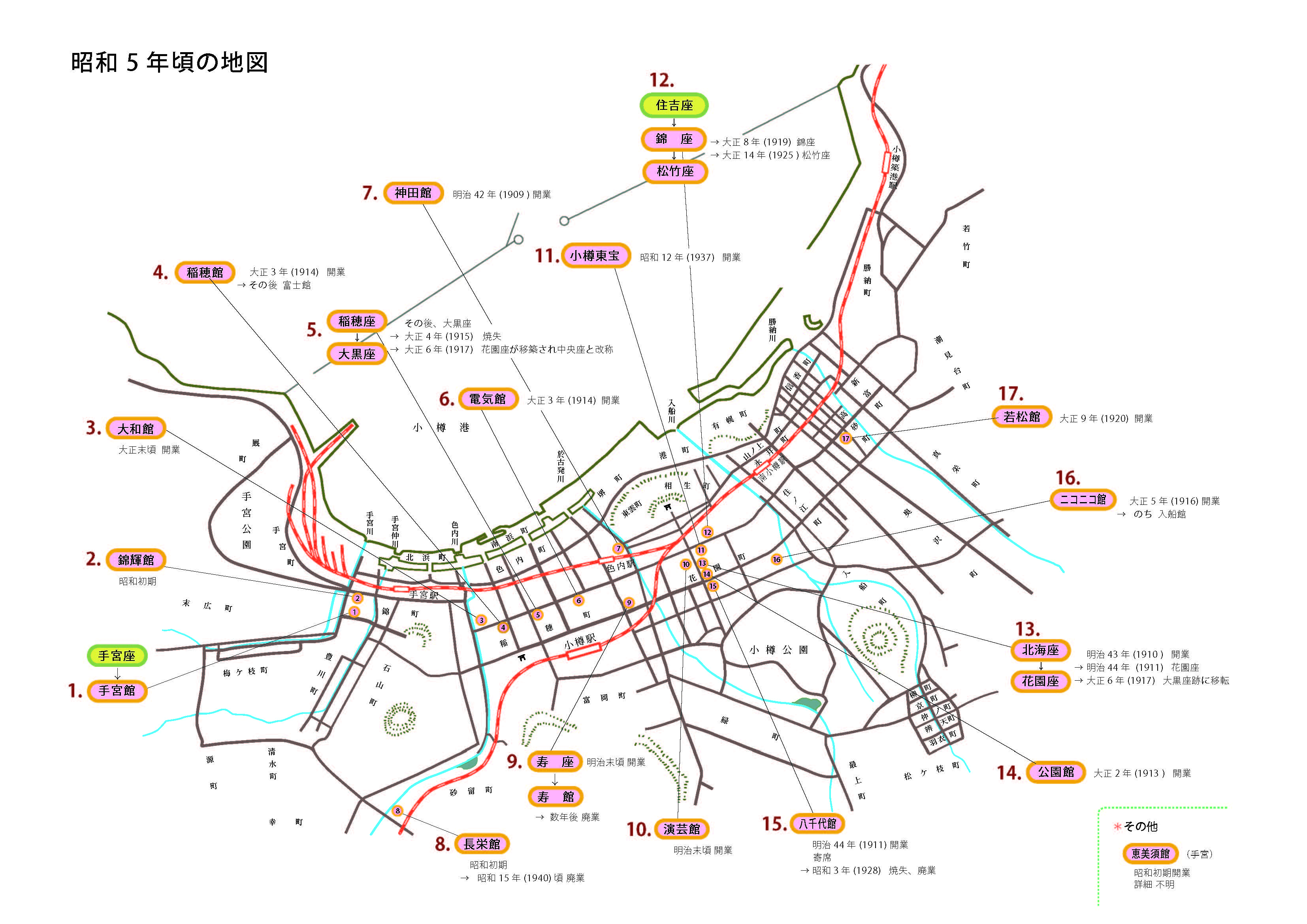

もちろん、これは単なる平均値です。実際は、下の図にあるように、現在の稲穂町の〈都通り〉もしくは〈稲穂大通り〉に沿うラインに4館、また、花園町の、小樽公園から水天宮まで東西に通じる〈花園公園通り〉の中心部あたりに6館が集中していました。

しかしその他にも、手宮や色内、入舟(現・入船)など、メインの縦断ラインから少し離れた各所にも7館あったわけです。しかも、それらは一応、市の記録に残るような館であって、その他にも短期間で開いては消えた館があったらしいことは、新聞の演芸広告欄から推測できます。ですから、大正時代には市内にほぼまんべんなくあったと言っていいでしょう。そう考えると、昔の小樽の人々は、芝居や演芸を観るには大変恵まれていたことがわかります。

ちなみに、この内、明治42年に開業した神田館は、小樽における活動写真(映画)常設館第一号でした。やがて他館も映画を上演するようになり、演芸館・映画館の数もますます増えてゆくのですが、その話はまた別の機会にゆずるとして…。

これだけの場所があれば、歌舞伎・義太夫・浪花節のような〈和〉の芸能ばかりではなく、新劇や西洋音楽なども掛けるようになるのは、ある意味当然。他館との差異化をはかるためにも、積極的にそうしたでしょう。

中でもこの大正期、ここ小樽というだけでなく、演劇史的に大きな例を一つ挙げるなら、大正3年(1914)、島村抱月と松井須磨子率いる藝術座がトルストイ原作「復活」公演のために来樽したことでしょう〈注1〉。この時藝術座は函館・小樽・札幌・旭川の順序で巡回し、小樽公演は9月6日から10日の5日間、住吉座においてでした。

住吉座 本日より藝術座一行にて開演「復活」七場「嘲笑」二場入場料は一等一円、二等七十五銭、三等五十銭、四等二十五銭なる由 (『小樽新聞』大正3年9月6日)

この公演中、『小樽新聞』は、上演案内や公演中の好評ぶりを報道したのはもちろんのこと、上演直前の9月2日から6日まで、匿名の「KF」氏が「復活」のあらすじを5回にわたって連載しました。それも、ストーリー概要だけではなく、各場面の見所から、松井須磨子の演技についてまで事細かく記しています。彼は函館から速報していたのか、それともあらかじめ東京で何度か観ていたのか……少なくとも、並大抵の思い入れではありません。

新聞読者にとっては〈ネタバレ〉どころの話ではありませんが、しかし、それがまた一つの誘因材料となったのか、公演は連日の大盛況。9月8日午後2時より堺町小樽倶楽部で開催された島村抱月講演会「新劇に就て」も、400名以上の聴講者が集まったと、9日付の『小樽新聞』は報じています。

ちなみに、この記事の末尾には「聴講者中には少数の女学生をも見受けたり」と記されています。これは、その頃まだ〝若い娘、特に女学校に通うような良家の子女が芝居などに関心を持つのはよろしくない〟という社会通念があった上に、ちょうどこの前年、抱月と須磨子の不倫恋愛がスキャンダルとなっていましたので、〝それでも抱月の話を聴きに来た大胆な娘たちもいた〟という意味で書き添えたのでしょう。

この彼女たち、世間的には〈良家にあるまじき不良娘〉だったかも知れませんが、多分思うに、『青鞜』(明治44年創刊)で論じられるような婦人問題や、イプセンの『人形の家』(明治44年に松井須磨子主演、大正2年に抱月が翻訳出版)などにも関心が高い、トンガった知的好奇心を持つ女の子たちだったと思われます。

ともあれ、藝術座の小樽公演は大成功。大入りに住吉座も満足したのか、最終日には全観客に対し、観覧料五十銭均一の大盤振る舞いでした。

その頃の小樽と言えば、函館に次いで大きく躍進した国際貿易港でしたが、それでもまだ内地の人々などから見れば、街が開けたのが維新以降と歴史が浅いこともあって、要は物流が盛んなだけの辺境の港町、というイメージで捉えられていたでしょう。

しかし、大正3年にして市井の人々が、「新劇なんか…」とか「西洋ものはどうも…」のような反応をするどころか、〝あの松井須磨子の藝術座が観られるのか! 抱月の話をじかに聴けるのか!〟と前のめり。新聞記者も一緒になってアツくなる、芸能文化の街だったのです。

付け加えると、この同じ時(大正3年9月8日)、『小樽新聞』の「演芸」欄には、花園座で福田一行の新派劇「軍人の誉」「神田児」、電気館では映画「菅原道真」「木下闇」「乗逃げ」、演芸館(という館名の演芸館)では柳家芝楽一行の落語、神田館では「人の妻」「五万円」という映画、公園館では多分映画で「妖怪退治」「鉢合せ」、そして稲穂館では雲井一行の浪花節、となっています。藝術座には興味なしという人も、見るものには事かかなかったのですね!

〈注1〉「復活」はトルストイの代表的名作。ある殺人事件の公判の陪審員となったネフリュードフ公爵は、被告の女囚を見て驚く。彼女は、彼の叔母の家で小間使いをしていたカチューシャ(マスロワ)であった。かつてネフリュードフはカチューシャを愛したが、結局一方的に別れ、彼女はそれが原因で娼婦へと堕落していた……。人間の性愛・罪・改心を宗教的観点から描いた恋愛大作で、日本では明治38年に内田魯庵が初訳。昭和期に至るまで青年層に多大な影響を与えた。また、「復活」の舞台で松井須磨子が歌った劇中歌「カチューシャの唄」(作詞:島村抱月・相馬御風、作曲:中山晋平)は全国で爆発的大ヒットとなった。

〈注2〉「嘲笑」は喜劇で、舞台は日本の家庭。藝術座公演は「復活」「嘲笑」の二本立てで、須磨子は「嘲笑」の方では〈お千代〉という芸者を演じた。