なお、これまでの話に付け加えるならば、高田紅果は、好景気の時や自分が裕福な時だけ文化活動をしたわけではありません。

大正の末からは、小樽も苦難続きでした。大正13年の手宮駅爆発事件〈注1〉、昭和初期の世界恐慌の影響、そして小樽市主催北海道博覧会開催と同日の盧溝橋事件勃発。そこから始まる日中戦争……。時代が進むにつれて、小樽の賑わいは次第に影を潜めてゆきました。

さらに〈大東亜戦争〉に突入してからは、小樽の商船も戦時中の人員・物資輸送にかりだされ、爆撃や雷撃を受けてニューギニア沖などに次々と沈没。小樽経済を牽引してきた海運業は、大きな痛手を被ったのです。

市民生活においても、全国的に、思想問題に抵触しそうな社会活動はすべて統制の対象になりました。講演会はもとより、洋楽コンサートや西洋画の展覧会などはもってのほか。出版業界も整理縮小。書店の店主たちは戦争に召集されて行き、やがて、廃業を余儀なくされた店も出てきました。

活気あふれた頃の小樽を知っている当時50歳前後の人々にとっては、実に淋しい限り……。高田紅果や、その旧友たちにとっては、味気ない日常の合間に古書店を廻ることだけがささやかな楽しみだったのですが、そこである時、フッと思いついたことが――

〝本をめぐる状況はこれから厳しくなるだろうし、先々はもっとわからない。よし、それならば、貴重と思われる本をみんなで持ち寄っておこう!〟と。そこから始まったのが〈書物同好会〉。昭和17年11月のことです。

この会のポイントは、〈読書会〉とせずに、〈書物〉に関する〈同好会〉としたところ。〈読書会〉だと何か思想的な勉強会なのかと疑われるところですが、〝いえいえ、これは「書物」そのものについての知識を交換する会です〟というのが彼らの建前でした。実際、各人が、自分の愛蔵書を持ち寄って交換したり、「こういう本を探しているのだが」という人には皆が情報を提供したりしたそうです。

また、会員になった人たちが、毎月交代で講師となって研究発表会を行ったのもユニークな点です。高田紅果や、もと緑人社仲間の本間勇児。早川三代治の弟で民俗学者の早川昇。その他、書店主や図書館長、歯科医師、会社社長、などなど……。みな、それぞれ自分の専門の範囲で、本やその他についての知識・ウンチクを語る集まり。面白そうですね。

もちろん、当局者たちからまったく疑われなかった、というわけはないのでしょうが、上手なテーマ設定が功を奏したのか、言論統制が強化され、灯火管制が始まっても、会はほぼ休まず月1回行われたとのこと。結局、戦争が終わってからも、昭和35年4月まで続きました。途中休会したのは、小樽空襲を受けた昭和20年7月から同年(終戦後)11月までの3~4ヶ月だけ、というのですから驚きです!

なお、この〈書物同好会〉で戦時中に集まった書籍や、会員が交わし合った様々な知見は、終戦後、小樽の図書館や博物館において、重要な基盤となったということです。

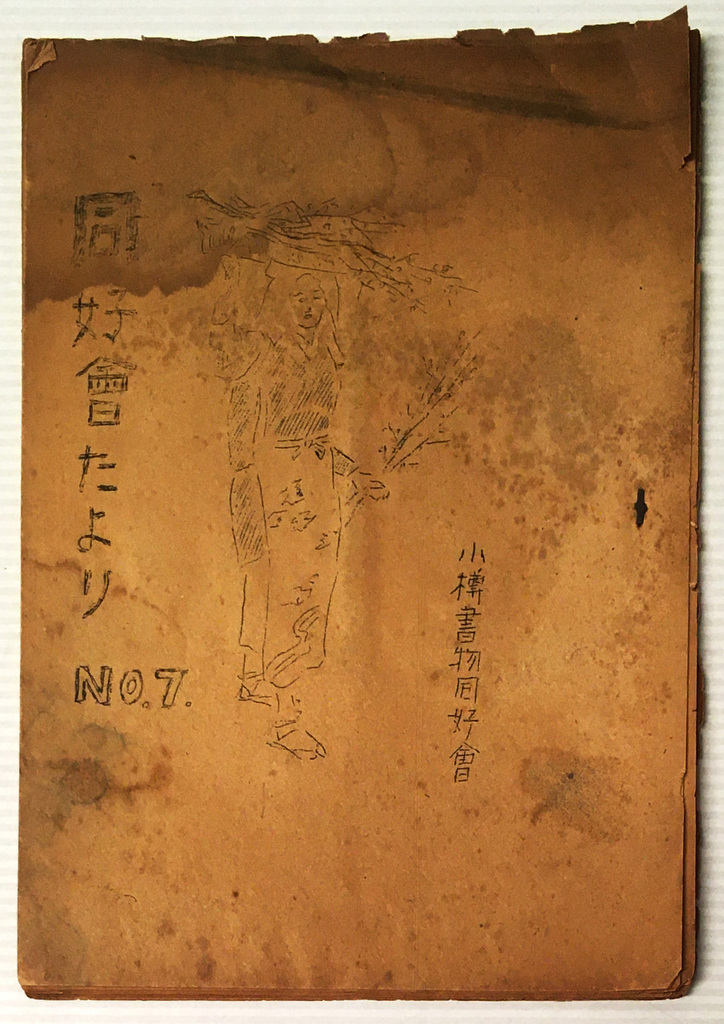

ちなみに、小樽文学館には、この会の戦時中の資料はありませんが、昭和25年4月に出された『同好会だより』が一冊あります。ガリ版刷りのこの号には、高田紅果のほか、小樽出身で北海道の郷土史家として名高い越崎宗一〈注2〉、老舗菓子店の主人・刀祢武夫〈注3〉、博識な読書家でエスペランティストでもあった易者・中沢天眼〈注4〉などが名を連ねています。メンバーの多彩さをうかがい知ることが出来ます。

戦中から戦後にかけての高田紅果は、知人の保証人になるなどしてかなりのお金を失い、金銭面ではシビアな状況になっていたようです。

でも、一度身についたアイデア力は、お金の有無とはまた別物。彼と、彼の友だちだった小樽人の、いわば〈知を楽しむパワー〉は、日本そのものが重苦しい制限下にあった時代でも減ずることはありませんでした。

彼らが成長し、活躍してきた時代は、大まかにいえば〝現金を手に入れ〟〝その結果として不動産や高額な品を所有し〟〝さらに可能なら会社や組織を設立する〟という、〈実体〉や〈後々まで残るモノ〉に重きをおいた時代でした。その後も日本では、バブル経済の時期までは、明らかにこの価値観が続いたわけです。

そんな時代に、彼らが大事にしたのは、知識や美しいものを発信することや、なるべく多くの人たちと〈経験〉を共有することでした。文芸雑誌や展覧会・イベントがそれにあたります。

彼らは、展覧会には高価な名画が必要だと考えたのでもなければ、レアなレコードをコレクションすること自体が大事と思ったわけでもない。書物同好会も、決して珍書を自慢するような会ではありませんでした。仲間が一生懸命手がけてきた創作を多くの人に見てもらえる機会や、気軽な気持ちで音楽が聴ける機会、そして自分たちの知識を発信し合える場所を確保することに価値をおいたわけです。

今から100年以上も前に、無形の〈経験〉を大事にし、人を束縛しない軽やかな〈友人〉同士のままで知識や感性を発信し続けた彼らは、当時の人々から見れば何を目ざしているのかわかりにくい部分もあったかもしれませんが、その存在は非常に斬新でした。というより、今こそ、親しみ深く見えるのではないでしょうか。

では、この項の締めくくりに、文芸雑誌『おれたち』〈注5〉創刊号(大正7年1月)の巻頭言の一部を引用したいと思います。この文章には署名がありませんので、誰が書いたものかは不明です。でも、まだ20代だった高田紅果とその仲間たちが、自分たち自身の中に無限の可能性を感じていた時の宣言文として、これほど輝いている言葉はありません。そして彼らは、最後まで、このモットーに基づいて生きたと言ってよいでしょう。

「己達(おれたち)」――何といふ活々(いきいき)した、頼母(たのも)しい、親(したし)み深き言葉だ。一本伐採されても全体が悲痛の叫びを伝へ合ふ処女林の感がするではないか。彼と此との差別なく一様に我等、己達と呼ぶことは大乗〈注6〉の局地である。WhitmanのComeradoは民衆主義の根拠だ。大乗も民衆主義も畢竟人生を神聖な幸福に導かうとする賢者の努力に外ならぬ。

(中略)

社会学者は今迄の世の中を苦痛経済の時代と称してゐる。そして之からは幸福を収穫する時代だとみてゐる。「己達」は此新時代の児であるから、何時でも愉快でゐれる。少なくも「己達」でありさへすれば、健全な哄笑に満ちてゐる。隔て無き魂と魂の接触が、どれほど幸福なものかを示す好個の模範であると言つてもいゝ位だ。

(中略)

真の友情は手入れされた土地だ。誰でも来(きた)つて種子を下しさへすれば必ず収穫がある。いかなる立派な個性も天才も友情のない土地には生じ得ない。「己達」は幸にして友情を持つてゐる、だから「己達」の畑にはきつといゝ収穫があるだらう、「己達」の泉からはきつと清い怡楽(いらく)が汲まれるだらう。己達の園からは元気のいゝ絶えず笑ひかけてゐる花が、暖い日光と軟かな風に香を放つて、路傍の人にまで吹送られるであらう。

(この項 了)

〈注1〉大正13年12月27日、船舶で運ばれてきた火薬およびダイナマイト865箱が、手宮駅の貨車に積み込まれている最中に原因不明の爆発を起こすという大惨事が勃発した。列車・機関庫・駅施設が大破し、死者は約300名とされているが実数は不確定。衝撃波により、港に立ち並んでいた倉庫群も甚大な被害を被った。

〈注2〉越崎宗一

小樽の食品卸業・越崎商店に生まれる。小樽高商、東京商科大学(現・一橋大学)卒。越崎商店社長を務めたが、むしろ在野の郷土史家として現在に名を残している。『北海道写真文化史』(昭和21年)、『北前船考』(昭和32年)、『アイヌ絵志』(昭和34年)など著書多数。

〈注3〉刀祢武夫

小樽市花園の老舗菓子舗・吉乃屋(明治18年・1885~平成18年・2006)の3代目店主。大正8年(1919)に菓子の製法をまとめた貴重資料「大正八年製菓控」を著す。その他、刀祢武夫談『松前菓子雑話』(昭和21年・1946)など。

〈注4〉中沢天眼

明治34年(1901)岩手の素封家に生まれ、早稲田大学および東北帝国大学の哲学科を出る。その後の経緯は不明だが、ある時期から小樽で占い師となり、書物同好会には発足当初の昭和17年11月より参加した。

エスペラント語も習得しており、北海道エスペラント連盟発行の『Helord de HEL』1990年秋号(36号)には「中沢天眼さんの思い出」が掲載されている。その内容に拠ると、本名は中沢養助、没年は昭和38年(1963)。小樽では花園町に住み、観相と姓名判断を行っていた。読書家で、自室には洋綴じ和綴じの本が畳の上に何千冊も積み重なっていたという。

〈注5〉創刊号表紙は『巳達』となっているが、次の号(大正7年2月)には『おれたち』と、かな表記になっている。〈巳〉は〈己〉の誤記と思われる。引用箇所はすべて〈己〉で統一した。

〈注6〉大乗仏教。上座部(小乗)仏教との対比で〝救済されるのは出家や修業をした者だけではなく、仏に祈るすべての人である〟という思想。この引用文では、民衆詩人ウォルト・ホイットマンの民衆主義になぞらえられている。