では、項を改めまして、小樽の演芸館と市井の人々との関わりについてお話しさせていただきます。〝それは、文学とは何か関係があるのですか〟と? もちろん、これは、文学の享受の仕方にも関わるお話です。その事については追々と触れてゆくこととしまして……。

今回は、小樽の花園町で陶器店を営んでいた越後久左ヱ門(えちご きゅうざえもん)氏(明治17・1884〜昭和43・1968)についての逸話を中心にお話を進めてゆきたいと思います。

江戸時代の影響が色濃く残る〈芝居小屋〉の頃から、新劇・映画なども掛かるようになる〈演芸館〉の時代まで、演(だ)し物として庶民に人気だったのは、新内(しんない=新内節)、義太夫、浪花節などでした。三味線などで伴奏をつけ、唄うような節回しでストーリーや情景を語る、語り芸が大人気だったのです。

その語りに人形で振りをつければ人形浄瑠璃、人間が演じれば歌舞伎。そのように考えると、歌舞伎も語り芸の一つの発展形と見てもいいのかもしれません。もちろん、講釈もその中の一つに入りますし、パロディ的に面白おかしく語れば噺(はなし)、いわゆる落語にもなるわけです。

さて、昔の小樽といえば、演芸館の多い街でした(第3回 演芸館が〈濃い〉小樽)。明治後期ともなれば、街中にある演芸館で、関東・関西から来る芸人や噺家(はなしか=落語家)が、毎日のように演し物をかけていました。

そこでの上演のお決まりは、本題に入る前の〈前座〉です。集まった観客の気分を上げて、本題を観る・聴く期待感を高めるために、芸人さんが、短い、気の利いた踊りやちょっとした芸を幾つか見せる。これは、現代の寄席でもほぼ同じ形式と思われます。

前座は、メインの演し物を演じる芸人が自分でやることもあれば、一座の若手が舞台慣れのためにつとめることもありました。ただ、いずれにしても通常は、芸のプロである玄人(くろうと)が演(や)るものです。

ところがここ小樽では、その踊りを、小樽の市井人、つまり街に住む芸の素人(しろうと)がつとめていたというのです。カネ久(かねきゅう 屋号はヿに久)越後陶器店の店主・越後久左ヱ門も、その一人でした〈注1〉

普通、そのような話を聞いた場合、皆さんはどう思われるでしょうか。(ああ、昔の小樽のことだから、多分芸人といっても田舎廻りレベルだったのだろう。それに座員の数も少なかっただろうから、街の素人に手伝ってもらうのは仕方なかったのかも知れないな)などと、想像なさるかも知れません。

ところが、どうしてどうして、そんなものではありませんでした!

確かに、明治も中頃までは、北海道の大部分がまだ開拓のごく初期で、インフラも整っていませんでしたから、そんな僻地を廻ってまで稼ごうというのは、ある意味、流れ者的な人たちが多かったと思われます。小説家の長田幹彦は早稲田大学の学生だった明治42〜3年頃にふらりと来道し、旅芝居の一座に混じって流れ歩いたことがあり、その経験を「澪」「零落」〈注2〉という短編に書いていますが、そこには当時の旅役者たちの悲哀が描かれています。

しかし、実はその明治40年前後といえば、北海道の鉄道網の整備が、一応全道をカバーできるレベルにまで進み(第6回〈澱粉雑穀の成金〉とは?)、芸人さんたちの流入状況も、ちょうど変わってきた頃でした。要は、〝北海道は尾羽うち枯らした食い詰め芸人が行くところ〟から、〝北海道もあちこち拓けてきたようだし、ひとつ修行がてら行ってみるのも悪くはないか〟というポジティブイメージに転換しつつあったのです。長田幹彦がいたのは、ちょうどその過渡期だったと言えます。

実際の例として、明治30〜40年代の小樽新聞の広告欄を見てみると、以下のような題目が並んでいます(手元の資料から語り芸のみをピックアップ。箇条書きは筆者)。

| 明治33年 1月3日 | 高島亭 豊竹一二三(※ 義太夫) 太棹 |

| (同上) | 末広亭 一教斎 浪花節 |

| 明治36年5月30日 | 明見亭 浪花節 白波五人男日本左衛門 |

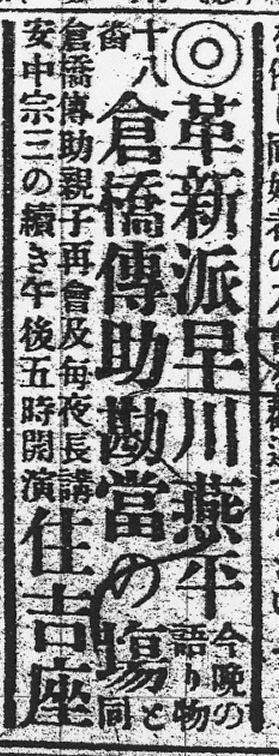

| 明治42年3月10日 | 住吉座 革新派 早川燕平 倉橋伝助勘当の場 |

| 明治43年11月28日 | 幸館改め演芸館 浪界の泰斗 早川燕平一行 |

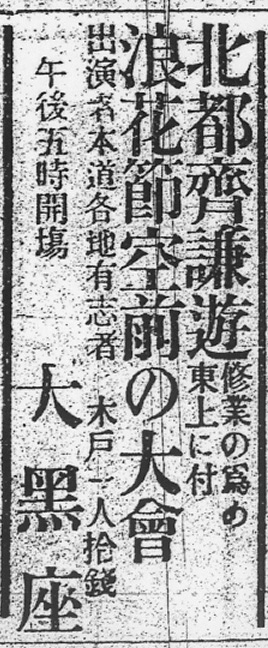

| 明治43年12月2日 | 大黒座 北都齊謙遊 修行の為め東上に付浪花節空前の大会 |

| 明治44年3月15日 | 住吉座 女雲右衛門前田八重子 実伝高田馬場 小栗武勇伝 |

| 明治44年3月26日 | 花園座 浪界女流の横綱 菅原千鳥 |

| 明治44年10月11日 | 住吉座 吉田奈良丸 神崎与五郎 幼年時代 |

| 明治45年2月25日 | ホペラ館 浪花節憲龍 中川渉 合同一行 |

| (同上) | 演芸館 東家楽遊一行 |

もちろん、これらは、ほんのごく一部の例に過ぎません。

ただ、このようにかいつまんだだけでも違いが見えて来るのは、明治30年代までは、演者の名前を検索してみても探し当てられなかったり、名前は見つかっても事績はよくわからないという場合が多いのですが(もちろん年代が古いからということもあるでしょうが)、40年を過ぎたあたりから、後世に語り伝えられるような人の名前が増えてくることです。

例えば早川燕平〈注3〉は浪曲界の革新派であり、浪曲の名跡・広沢菊春の師匠にあたる人物。また、女雲右衞門〈注4〉と称えられた前田八重子は、浪曲で一世を風靡した広沢虎造の弟子でした。「修行の為め東上」と書かれている北都齊謙遊〈注5〉は、この小樽公演の3年後にハワイに移住し、浪曲「左甚五郎」をロサンゼルスでレコーディングした国際派です。吉田奈良丸〈注6〉も渡米していますし、東屋楽遊〈注7〉も国内でレコードを大ヒットさせた人物です。詳しくは下記の注を御覧下さい。

つまり、もう明治40年代を過ぎると、小樽には、押しも押されもせぬ実力派や、まだ売り出し中でも今後が大いに期待される(そしてその通りになった)若手が続々と来て、芸を披露するようになっていたのです。何しろ小樽は人口の増加率が高く、演芸館も多く、それぞれの館が収益を上げていくためには、演し物で真剣に他館と差異化を図らなければならない。その努力を重ねるうちに、〈量〉が〈質〉に転換していく時期が必ず来るわけです。こうして見ると、その延長線上に、芸術座・松井須磨子の「復活」公演(第3回 演芸館が〈濃い〉小樽)もあったということが、改めておわかりいただけるでしょう。

そして、越後久左ヱ門や、その友人たちが演芸館で前座をつとめていたのは明治・大正期。小樽の演芸館が、まさに、熱くなっていた時代だったのです。

注1 以降、久左ヱ門氏についてのお話は、そのご子息・越後久司氏から直接伺った際の聞き書き(2017年12月)を元にしている。

注2 「澪」の初出発表は『スバル』明治44年11月〜明治45年3月。「零落」初出は『中央公論』明治45年4月。

注3 早川燕平(明治12・1879〜昭和13・1938)

愛知県出身。明治39年に『都新聞』で〈演芸三傑〉に選ばれ、明治45年に敷島大蔵(しきしま おおくら)と改名。中京の浪曲師の大看板で、「赤穂義士伝」を得意とした。

注4 ここでの〈女雲右衞門〉という称号の元になっている〈雲右衞門〉とは、桃中軒雲右衞門(とうちゅうけん くもえもん 明治6・1873〜大正5・1916)のこと。主に明治時代に活躍した浪曲師で、それまで旅回りの門付け芸に過ぎなかった浪花節を大劇場で通用する芸にまで高め、浪花節(浪曲)の社会的地位の向上に貢献した〈浪聖〉と讃えられた。

注5 北都齊謙遊(ほくとさい けんゆう)

小樽に来た3年後の大正2年(1913)にハワイに移住し、映画の弁士をつとめたほか、本職の浪曲師として日系移民に絶大な人気を誇った。大正15年(1926)に「大竹重兵衛」「左甚五郎」等をロサンゼルスでレコーディングし、米国ビクター社の日本曲レーベルとして好評を博した。

注6 吉田奈良丸

広告の年代から見ておそらく二代目(明治12・1979〜昭和42・1967)。この前年(明治43年)に彼がレコーディングした「赤穂義士伝」は20万枚を売り上げ、日本における初期のレコード産業発展に貢献。また、大正6年(1917)に渡米し、米国ビクター社の招聘によりニューヨークでレコーディングし、ロサンゼルスの大和ホールでも公演を行った。

注7 東家楽遊(あずまや らくゆう)

この広告では年代的に初代か二代目かはっきりしないが、「一行」とあるので二代目楽遊(明治14・1881〜昭和35・1960)もいたと思われる。二代目は、桃中軒雲右衞門に対抗して、明治41年(1908)の新富座公演で連日満員の大成功を収めた人物。このブレイクがきっきかけとなって日蓄で浪曲をレコード化。彼は同社で10年間売れ続けるドル箱となった。